- 2026.02.12

- 一般

自動精算機でのお支払を開始いたします

.

この度、患者サービス向上や感染症予防のため、

令和8年2月16日(月)より自動精算機でのお支払を開始いたします。

また、お支払いは現金とクレジットカードのみとなります。

急な告知となりましたが、ご理解ご協力をお願いいたします。

尚、自動精算機のお取扱い等についてご不明な点がございましたら、受付窓口スタッフまでお声掛けください。

以上、よろしくお願いいたします。

- 2026.01.10

- 一般

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

本年も援腎会すずきクリニックをどうぞよろしくお願いいたします。

ブログの更新が1か月以上空いてしまいましたが、今回は昨年の当院における学術活動についてご紹介いたします。

本年は、第32回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会の開催も予定しております。

引き続き、学術活動にも力を入れて取り組んでまいります。

透析診療、泌尿器科診療ともに、スタッフ一同、日々の診療に真摯に向き合ってまいりますので、

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

- 2025.12.02

- 一般

第32回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会のWebサイトをオープンいたしました。

第32回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会のWebサイトをオープンいたしました。

来年の大会に向けて頑張ります。

- 2025.10.29

- 一般

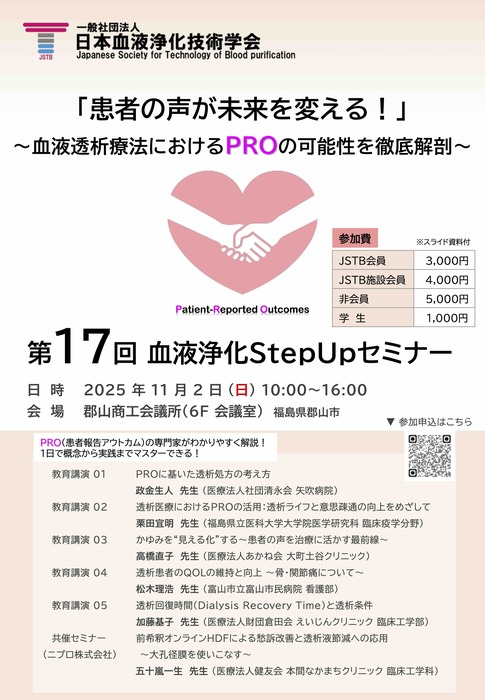

11月2日(日)は『第17回血液浄化StepUPセミナー』が開催されます

_

.

いよいよ今週末『第17回血液浄化StepUPセミナー』開催です

是非ともたくさんの方のご参加をお待ちしております

- 2025.10.20

- 一般

第3透析室(通称はボンジュール棟)が 本日オープンしました

以前、ボンジュール薬局だった建物を購入して、10床の透析ベットを増床しました。

正式名称は第3透析室なのですが、通称はボンジュール棟です。

本日オープンとなりました。

最近は全国的に透析患者さんが減少傾向にあり、透析ベットが空いている透析施設が多くなってきていますが、当院では長時間透析を主体としている為、慢性的にベットに余裕が無い状況が続いてしまい、今回の増床となりました。

.

.

入口に看板があります。

場所は当院北側に位置します。

.

.

道路側には今年11月に当院透析室長の鈴木が大会長として開催する第 17 回血液浄化 Step Up セミナーと来年の11月に院長が大会長として開催する第32回日本血液透析濾過医学会学術集会・総会のポスターを貼っています。

.

.

正面になります。

.

.

たくさんのお祝いのお花ありがとうございます。

.

.

廊下には、Dultonのダブルフェイスウォールクロックを設置しました。

オシャレでインパクト有って気に入っています。

.

.

本日はまず2名の患者さんから開始しました。

第3透析室にもエコー下穿刺が出来る超音波装置を設置しました。

院内には多種類の超音波検査が可能なエコー5台とシャントエコーに特化したエコーが3台あります。

写真はスタッフがエコー下穿刺をしているところです。

.

.

ボンジュール棟のベット幅は広めに設定しています。

また、カーテンをすることでプライベートな空間となっています。

プロフィール

こんにちは、援腎会すずきクリニック院長の鈴木一裕です。